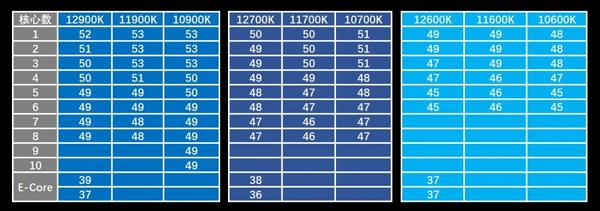

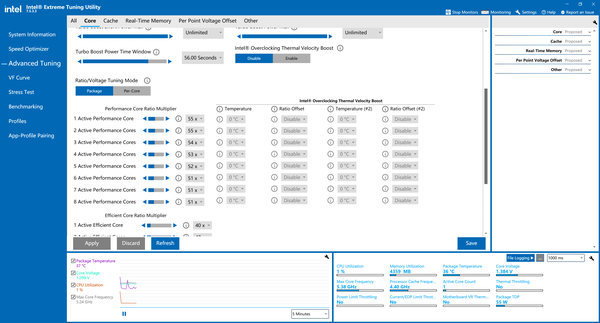

这次12900K P-Core单核心最高5.2GHz,两核心5.1GHz,全核心4.9GHz。而E-Core 1-4核心负载在3.9GHz,5-8核心则是3.7GHz。 12700K比12900K大概要低1-2个倍频,12600K则更低。12代和11代相比,全核心稳定频率更高。

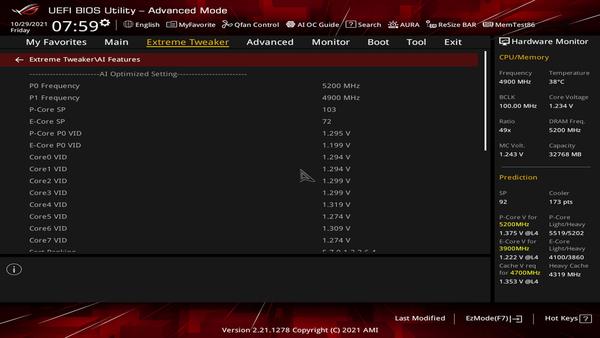

再来说说超频,先说AIOC识别的。

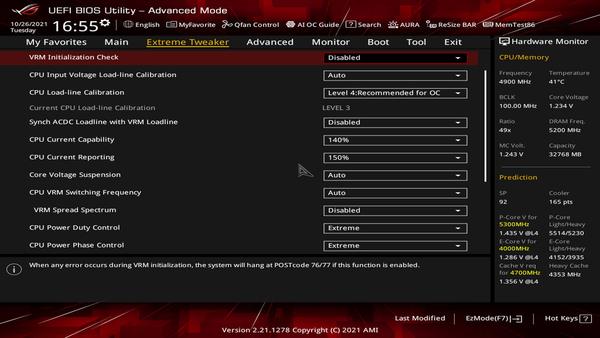

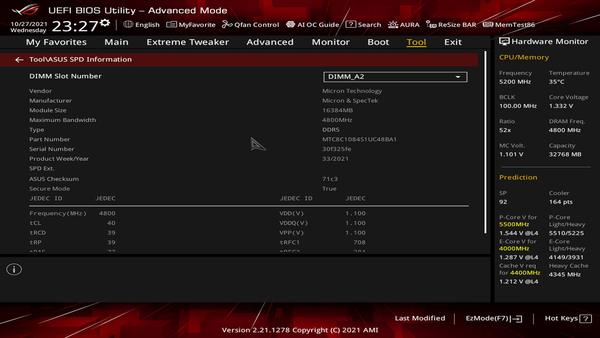

识别的我的12900K SP是92,其中P-core是103,E-core比较差,只有72。系统给的建议设置P-core是1.375V 5.2GHz,轻载5.5GHz,E-core轻载重载是4.1/3.9GHz,uncore轻载重载是4.7/4.3GHz。 我自己实际经过比较长时间测试出来的稳定超频设置大概是这样的情况:12900K 在1.37V P-core全核心可以5.1GHz,而E-core可以4-4.1GHz,甚至跑AVX也可以稳定这个频率。

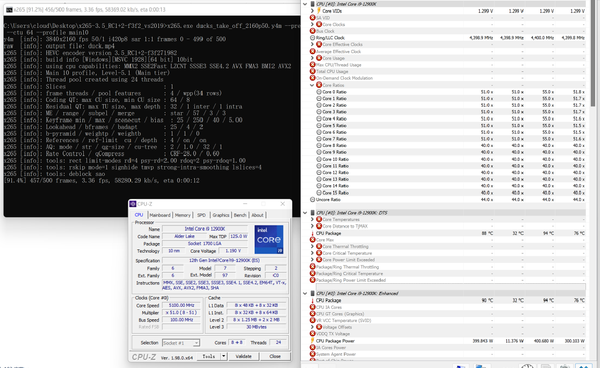

当然在这样的设定下,功耗也是很恐怖的,全核心运行X265编码功耗可以摸到400W,我也真的很佩服Thermaltake 钢影 TOUGHLIQUID Ultra 360可以将400W的12900K压住到90度出头,如果是其他360水冷早就触发降频保护了。(环境温度25度)

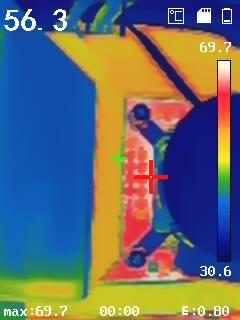

在400W的情况下,使用热成像看处理器插槽旁最高70度,供电散热片大概55度,有些溢出的供电和散热还是起了很大的作用。

当然,这个400W是超频跑AVX满负载,我不希望有人断章取义看了我这说12900K 400W,后面我会有对应的功耗和温度测试部分。

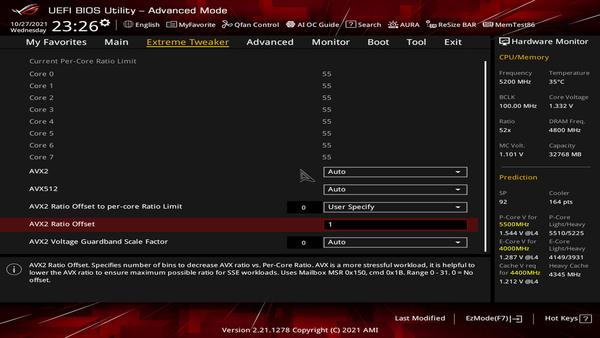

其实我们还是可以设置1-2的AVX Offset,在运行AVX应用的时候降低倍频,这样应该还可以适当降低核心电压。(里面似乎有点奇怪的东西)

uncore频率和电压设置

之前RKL的uncore频率很低,11900K默认4GHz,超频大概也只有4.4GHz的水平,在很大程度影响了性能,特别是游戏性能。而这次ADL uncore默认在3.6-4.7GHz范围,实际负载基本都在3.6GHz,相比RKL的uncore更低。在全核心的情况下12900K uncore可以超频到4.4GHz,i5和i7 K更低。但其实uncore的频率是被E-core拖累的,完全屏蔽E-core的话,uncore默认是稳定最高4.7GHz,超频可以轻松上到5GHz以上,甚至可以稳定到5.2GHz。

具体操作我们可以在CPU设置里面选择开启P-core和E-core核心数,E-core是可以完全屏蔽的,P-core至少要留一个,另外悄悄的告诉你,完全屏蔽E-core,就可以用AVX-512了。但即使是跑支持AVX-512的程序,8个P-core跑AVX-512性能还是比不过8+8跑AVX,这样做意义并不大。

之前RKL 11700K和11900K规格都是8C16T,这两者完全依靠频率进行区隔,或者用更直白的话说,就是靠体质进行区分,11700K就是11900K中的大雷,虽然11700K支持超频,但实际并没有太多可玩性。而在ADL 12700K和12900K主要区隔在E-core的4个对8个。而12700K和12900K在超频的差距也进一步缩小,12700K一般可以稳定在5GHz频率,12600K情况下也差不多。

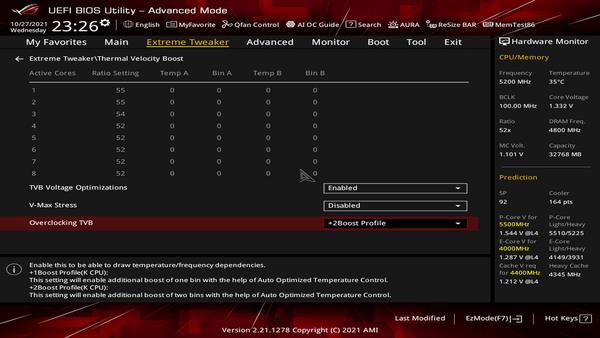

当然上面说的是全核心的情况,实际可以按照核心不同使用数量,设定不同的频率,在低线程任务有更好的性能。我12900K设置的6-8核心51,5核心52,4核心53,3核心54,1-2核心55,这样日常就是5.5GHz的无敌响应速度,芜湖起飞。

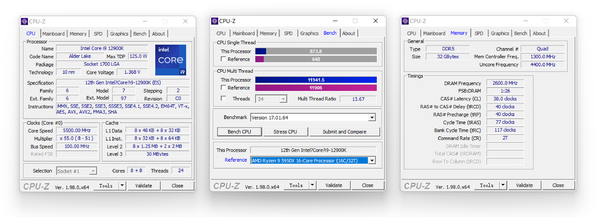

5.5GHz的单线程CPU-Z甚至可以到873分,如果关闭E-core,提升uncore,再关闭SMT还可以更高。

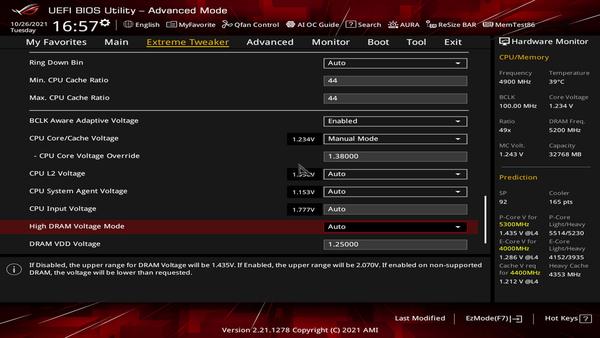

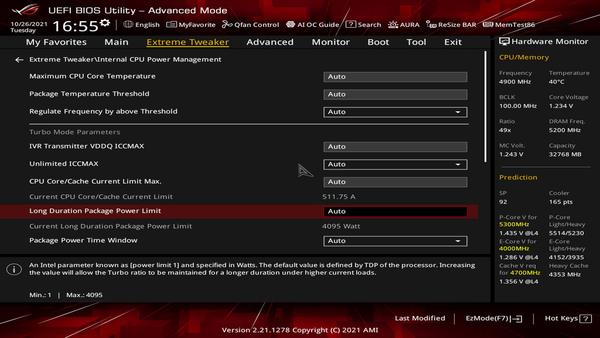

除了设置频率和电压,还需要修改数字供电管理方面的设置,一般超频防掉压设置4级就差不多可以。此外还可以对电流保护上限,供电策略进行调整,甚至还可以单独设置启动电压。

CPU内部供电管理,华硕我看过的几片Z690都没有PL限制,因此也没什么好说的。

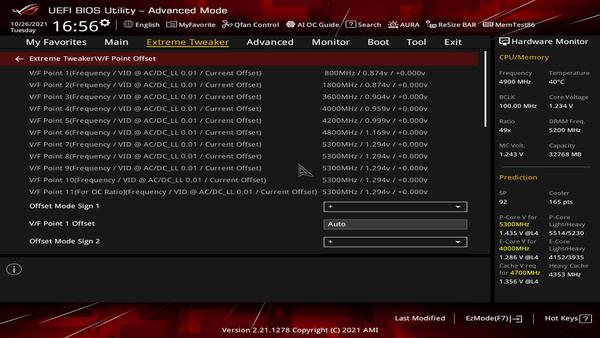

电压偏移曲线调整,我觉得这要等人研究再抄作业,我自己是没这个耐心和水平去折腾的。

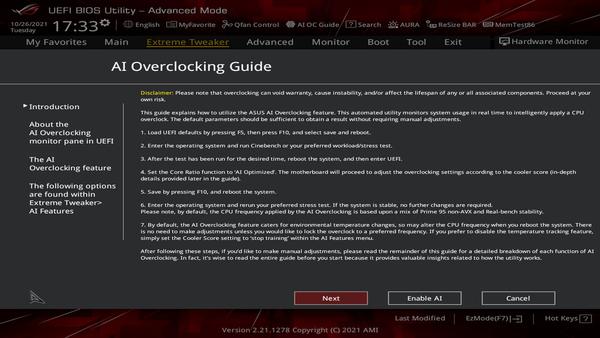

当然,如果你觉得麻烦懒得研究,也可以用AI自动超频功能,BIOS会依据你的CPU体质和散热器评分自动进行超频,就有可能比较保守,特别是E-core。

目前ROG Z690 HERO没有ABT,但还是可以设置TVB,BIOS可以依据温度适当提高处理器频率,当然,这需要你有足够好的散热。

另外提及一下,目前公开版本的XTU对于12代支持十分的好,可以十分方便的调整P-core E-core Uncore的频率,电压,内存参数等,而且无需重启,实时生效,在尝试阶段十分好用。当然在摸索到合适的参数后,在BIOS固定还是更为省心,并且功能上还是没有华硕的BIOS那样全面强大。

DDR4最早是X99平台引入,但进入主流平台则是 Skylake+Z170平台,至今已经超过6个年头。之前每次内存换代,都伴随着性能的巨大飞跃,那这次DDR5是否也会带来久违的变革呢?

从DDR2到DDR3,再到DDR4,每次内存换代的频率基本都是翻翻。

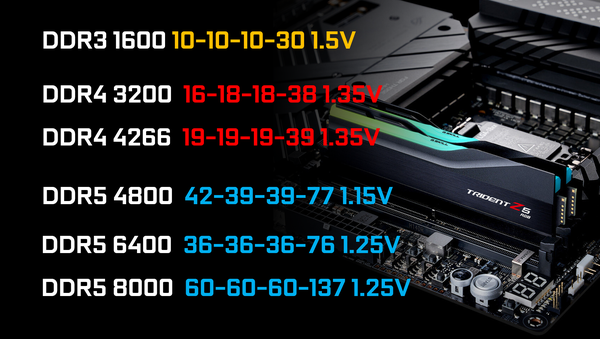

• DDR2时代400、533起步,主流是667,80,高端可以到1066到1200; • DDR3时代800、1066起步,主流是1333,1600,高端可以到2133到2400; • DDR4时代2133起步,主流是2666.3200,高端可以4266到4800,甚至5000以上 • 而DDR5现在则是4800起步,6400主流,后期高频预计可以到8000甚至10000以上。

DDR5的效能提升并不是当初依靠暴力来提升频率和带宽,反而是采用了诸多灵活而巧妙的设计。

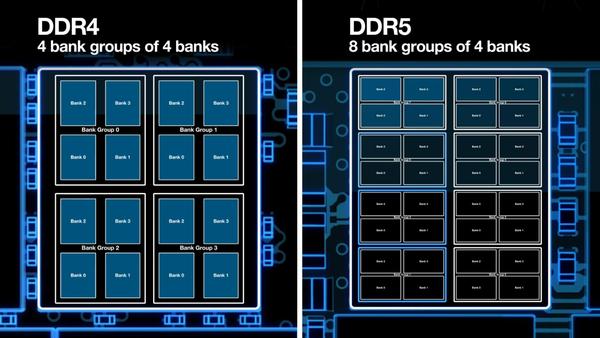

DDR4每个颗粒可以有4个Bank组,每个Bank组有4个Bank,而DDR5虽然每个Bank组还是4个Bank,但Bank组的数量翻翻,这样Bank的数量也从16个增加到了32个。

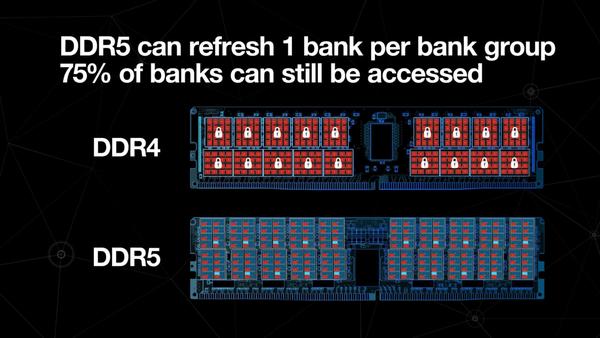

并且DDR4在刷新的时候Bank组所以的Bank都是锁定的,而DDR5在刷新的时候,Bank组的其他3个还是可以进行访问。

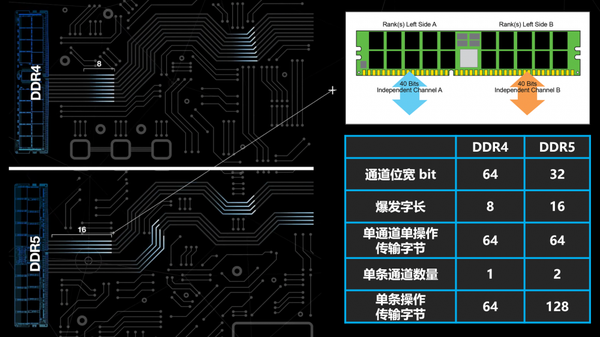

在DDR4时代,单通道64bit,单个通道爆发字长是8字节,每个通道每次操作可以传输64/8*8=64字节。 而在DDR5,则是单根被分成2个32bit(如果算ECC的则是40bit)的通道,并且每个通道的爆发字长8字节提升到了16,32Bit/8*16,就说每个通道每次操作可以传输64字节的数据, DDR5单个32bit通道和DDR4 单个64bit通道一样,但DDR5两个通道就是128字节,就翻翻了。 并且DDR5单条2个32位通道比单条64通道更为灵活,日常更多是64字节的数据,这个时候单根双通道就可以同时处理两个不同的数据,如果是单条64位128字节处理,就会有一半的浪费。这个就好比一辆6吨的卡车和两辆3吨的卡车,后者做起日常更多的零活更为方便高效。

当然,高频也是需要付出代价的,更高的频率也往往伴随着更高的延迟,在DDR4时代,极限玩家往往追求CL14带来的更低内存延迟,而在DDR5时代就不复存在。

在DDR3时代CL就10左右,DDR4就基本到了16-20,而DDR5基本是36起步,高频甚至会到46-60。DDR3到DDR4 CL就翻倍了,DDR5再翻翻其实也很正常的。 但很多人也存在一个巨大误解,认为DDR5 CL翻翻,等于DDR5的内存延迟翻翻,甚至以此认为DDR5是垃圾,还不如DDR4。这其实是个巨大的误解,将CL同内存延迟划等号,其实这样理解是错误的。CL的全称是CAS Latency,指读取内存数据前需要等待的周期。和内存延迟并不是一个等同的概念。

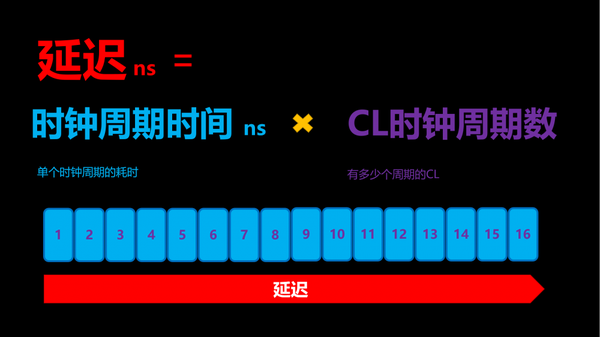

内存延迟有一个计算公式,就是单个时钟周期耗时乘以CL时钟周期数。这部分大概需要用到小学高年级的数学知识。除开CL,单个时钟周期耗时也有很大影响。

公式来源:

https://www.crucial.com/articles/about-memory/difference-between-speed-and-latency

我稍微做了点拆解和验证,结果和英睿达官方数据一致。

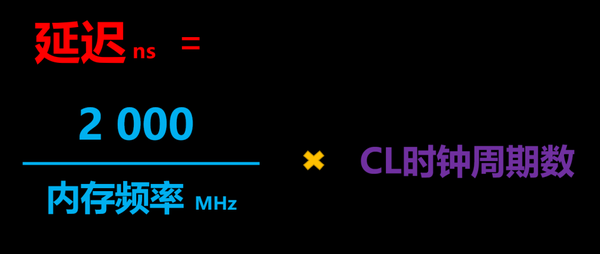

单个时钟周期耗时是怎么来的呢? 1秒是有10的9次方ns,用这个数字除以内存频率的赫兹数,就可以计算出单个周期的耗时。需要注意的是DDR内存实际运行频率是标称频率的一半,公式简化后,单个时钟周期耗时就等于2000除以内存频率。就是说内存频率越高,单个时钟周期耗时就越低。

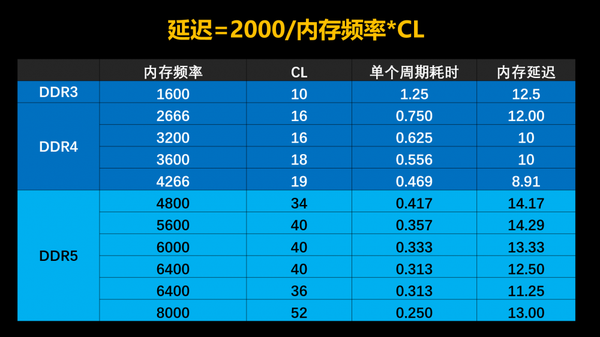

再将单个周期耗时带入公式得到简化公式 延迟=2000/内存频率*CL,以3600C18为例,单个周期耗时是2000除以3600=0.5555,再乘以18个CL周期,内存延迟为10纳秒。

我们再用这方法计算主要内存规格延时,我们会发现,虽然DDR5频率的提升并不能完全弥补CL的扩大,但实际内存延迟也仅仅是稍高,甚至高频低CL的 DDR5 6400C36延迟也都十分接近DDR4的水平。而并不像大多数人理解的CL翻翻延迟也就翻翻。这样延迟的少许增加相对带宽的提升,双32bit通道灵活性的提升,高CL影响是基本可以被覆盖的。

我们本次测试内存是英睿达DDR5 4800 16GBx2,和前面说的一样,DDR 5 4800就相当于DDR4 2133或者2400,就是一个入门规格而已。

外观上DDR5长度和DDR4一样,同为288Pin,但缺口的位置更靠近中间,在插的时候更难快速的判断正反方向,有马甲的内存更是如此。

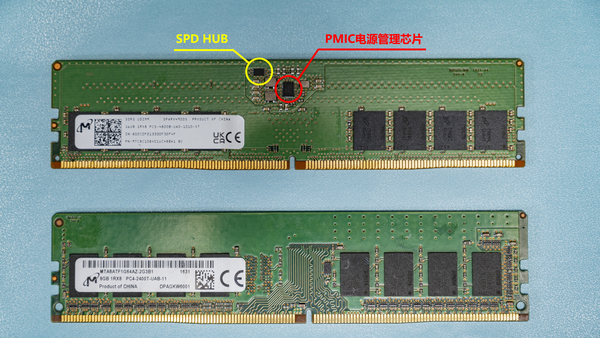

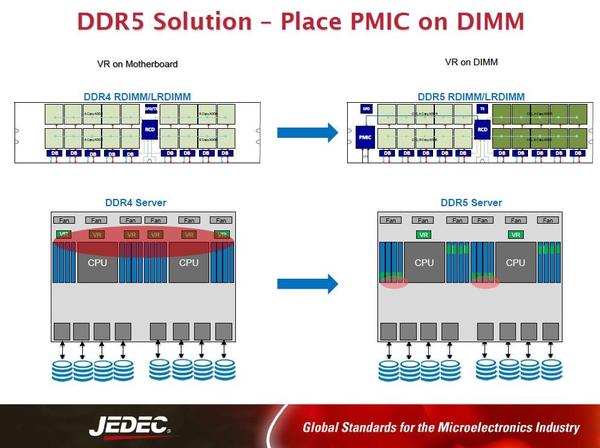

由于工艺的改进,DDR5的电压继续下降,JEDEC起步的4800 从DDR4的1.25V下降到1.1V。 因为DDR5对于电压的稳定性要求更高,需要电压波动在3%之类,传统的主板内存供电已经不能满足需求,因此DDR5在内存颗粒中间增加了个额外的PMIC电源管理芯片,这样就可以提供更为稳定的内存电压,除此之外,PMIC也可以跟主板回报温度电压等数据。

这等于将主板的内存VRM部分搬到了内存上,主板的设计可以得到简化,但内存需要增加额外的PMIC和VR,因此DDR5在这方面的成本会更高。

并且PMIC也被分成2个类别,一个是普通JEDEC不支持超频的,被锁死1.1V。

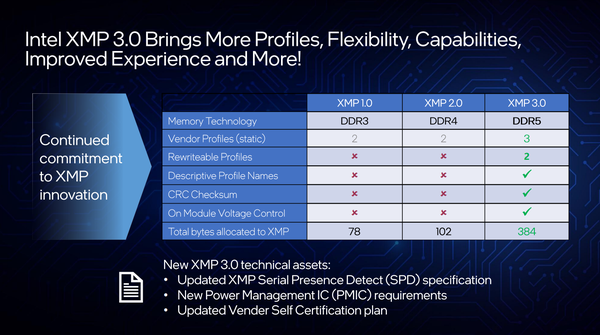

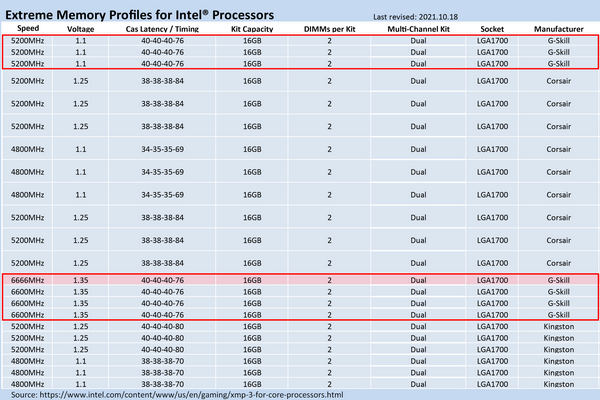

而超频内存则搭载支持超频的PMIC,可以修改电压,同时也有了XMP 3.0的新规范,内存起步1.25V,当然超高频也会有1.3V甚至更高,基本还是比DDR4低了0.1V,因此DDR5的功耗要比DDR4更低。

XMP 3.0扩展到6个区域,每个区域有64个CRC校验的区域,第一个区域用于储存默认的EDEC设置,而设置2和3可以用于厂商针对玩家/发烧友等不同群体设定2个Profile,此外的4和5可以保存用户的自定义设置,这样的设计使得DDR5针对一般用户更为友好方便受用,对于玩家/发烧友来说也更有可玩性。

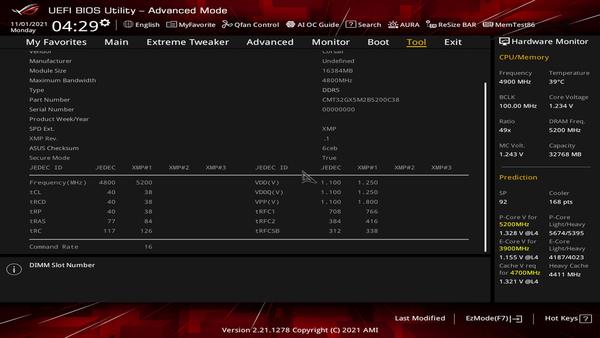

不过这样的特性还没被充分应用,我手上的美商海盗船统治者仅有一组XMP Profile,JEDEC 1.1V 4800 38-38-38-84,XMP 1.25V 5200。

我们本次主要测试的英睿达DDR5 4800 16GB仅仅是不支持XMP的普条,电压固定1.1V,参数为42-39-39-77。

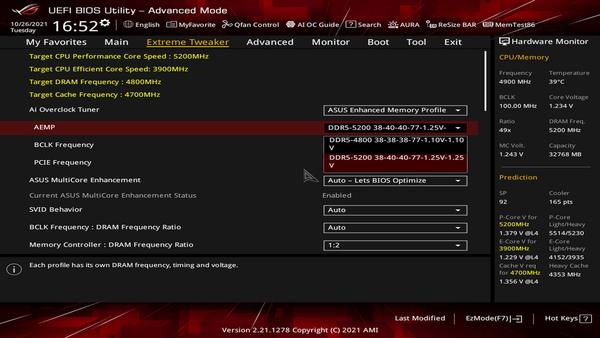

那乞丐版的DDR5就没救了么?不,还是可以折腾一下。

华硕开发了一套名为ASUS Enhanced Memory Profile(华硕增强型内存配置)的功能,主板可以提供JEDEC SPD和 XMP之外的内存设置(包括频率、小参、各种电压设置),并且可以提高锁定1.1V的电压。

海力士和三星的可以通过AEMP上到6400,而美光颗粒的只能上到5200,就如我这对,只能DDR5 5200 38-40-40-77,电压也通过AEMP解锁上到了1.25V。因此DDR5虽然理论可以简化主板内存供电设计,但实际做起来却一点也不简单。

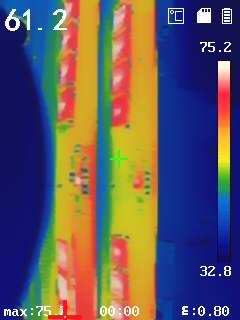

我们运行memtest 10分钟时候使用热成像看英睿达DDR5 4800 16GB OC 5200MHz 1.25V的温度,颗粒最高大概75度,PMIC要稍微再低一点,DDR5加散热片看来还是很必要的,裸条虽然不至于有问题,但也不怎么舒服。

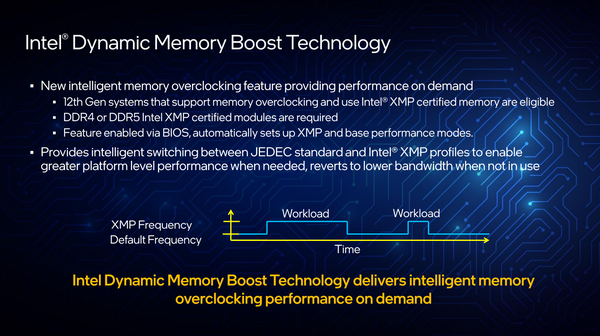

另外12代系统是可以依据负载进行动态频率调整,但华硕考虑超频和稳定性,这个特性都是默认关闭的。

ADL和RKL/Zen 3类似,也存在内存控制器异步的设定,在默认设置下,DDR4 3600和以下为GEAR1,内存控制器频率和内存Double翻倍之前的原始频率同步,默认在超过3600以后,就变成GEAR2模式,内存控制器频率是内存的一半。比如内存运行在4266,那内存控制器速度就是1033MHz,性能是不升反降的。

不过可以在BIOS强制设置同步,我手头的12900K DDR4内存控制器可以同步到2000MHz.就说内存可以到4000MHz。就说DDR4内存对于ADL来说4000就毕业了。和Zen 3的水平差不多,比RKL稍微高一点,RKL一般是3733水平。

DDR4小参为19-19-19-38

DDR5 4800/5200小参为38-38-38-84

DDR5 6400小参为44-44-44-82

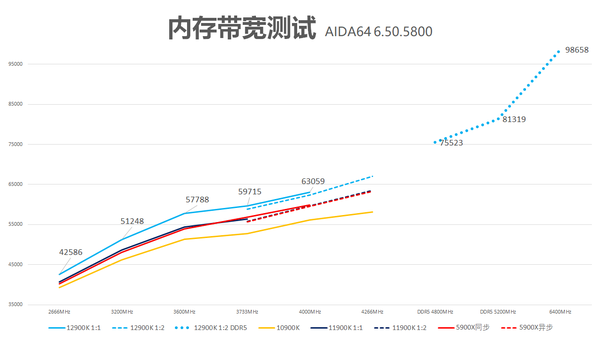

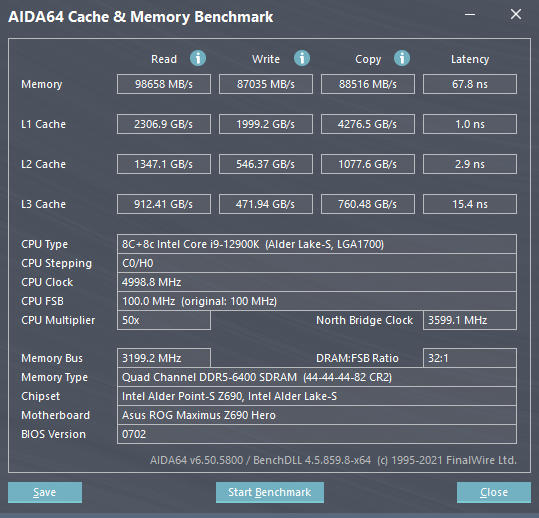

内存带宽测试在相同的内存频率,ADL相比RKL和Zen 3都稍高,同步和异步模式相差也不大。

我们比较晚拿到可以上到6400 44-44-44-82的海力士颗粒内存,其读带宽接近10万,这基本是之前X299 4通道4000的水平。不过由于我们拿到比较晚,其他测试没时间全部复测了,D5仅测试的5200MHz频率。

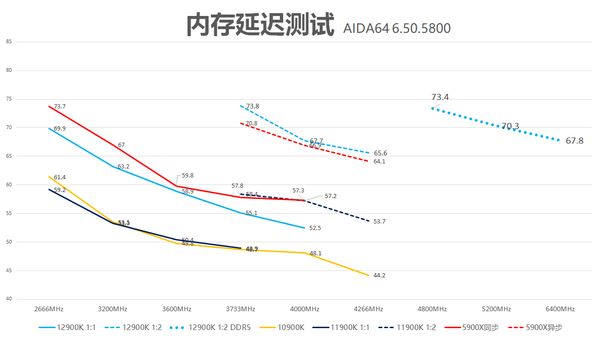

在ADL同步时候DDR4内存延迟基本是比Zen 3或者 RKL异步稍高水平,如果异步的话延迟比Zen 3异步还略高。

DDR5 4800/5200内存延迟70+水平明显比DDR4 3600/4000同步50+高,有20ns的差距,但这个高的原因并不是因为高CL,而是IMC内存控制器频率。DDR5 4800起步,就肯定是GEAR2异步,IMC是1200,本次测试的5200频率,IMC是1300,即使是6400,IMC也才1600。

我们将IMC都为1600的3200和6400比较,63.2 VS 67.8,其实大概也就4ns的差距。而且这个还是DDR4 4800/5200跑的38-38-38-84,为了上6400,降低小参到44-44-44-82的对比 结果。因此DDR5内存延迟产生的原因是由于分频导致的过低内存控制器频率,而不是高CL,解决这个问题的办法就是继续提升频率,这样就可以提升内存控制器频率。

目前通过intel XMP认证的最高也就6600,现在跑8000出来的都是液氮。其实现在DDR5的情况比较像2014-2015年的DDR5,技术还不成熟,6400对应D4 3200就是发烧,而且还有诸如5200 5600(对应2600,2800)这样的中间过渡频率,现在上DDR5 8000就还需要液氮,就和当年6700K上4266一样。DDR5现在还没三星Bdie这样的极品颗粒,更不用说后期DJR这种可以上4000的平民神器了。

再说说BIOS除了超频以外需要注意的变化。

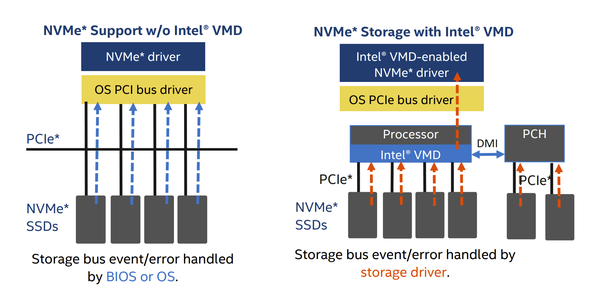

intel从Tiger Lake开始就引入了VMD,Volume Management Device,卷管理设备功能,主要是通过VMD对处理器直连和PCH下磁盘进行管理,主要收益是NVME设备热插拔。

但这样的功能对于消费级并没什么用(我相信谁也不会热插拔M.2硬盘),并且和之前的AHCI系统不兼容,Microsoft和intel “建议”下游厂商开启。而华硕也“听话”的开启了这个功能,然后把下面的PCIE和SATA设备映射给关了,简直是太机智了……

PCI-E速度选择,我差点忘记Z690是支持Gen 5的。

需要注意的是,本次测试对于的AMD处理器都是开启PBO,并且是调整电压,全核心频率比默认大概要高0.3-0.4GHz,直接和intel默认比较并不太公平,但这样更为接近大多用户的实际使用情况。12代处理器我提供了默认和超频的测试数据,11代处于数据可读性方面的考虑,仅列出默认数据。

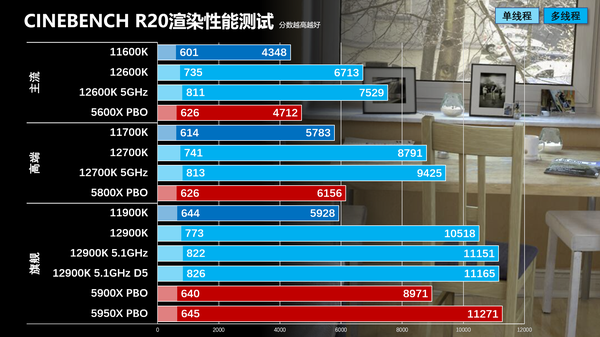

R20是一个基于真实渲染软件的测试程序,主要是测试SSE性能,并有极少量AVX运算。Cinebench虽然有更新的R23版本,但R23测试时间过长,还是 R20认知程度更高。

12900K R20多线程性能默认10500,5.1GHz大概11000,相比11900K提升了77%,超过了5900X,也十分接近16个大核心的5950X,其实用i9比i9有点欺负人。12600K 差不多6400分都可以干掉11900K,i5干i9这样越级以下克上之前是前所未闻的。 12900K屏蔽E-core就依靠8个P-core超线程大概是8000分差点,剩下的2500分是8个E-core贡献。当然这样算也是不准确的,线程数增加实际多核效率会有所下降。 再来看看单线程,12900K单线程得分为773,相比11900K和Zen 3提升了20%。如果单核心超频到5.5GHz,那单线程得分高达826。

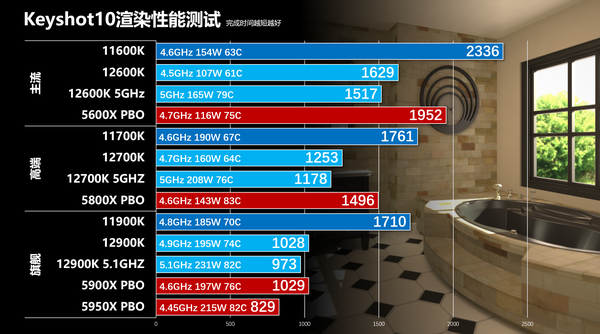

Keyshot我们选择一个比较简单的室内装潢渲染图,KEYSHOT 10和CINEBENCH类似是重SSE测试,但整个完成时间需要20-30分钟,除了验证性能,我们也用这个项目测试频率稳定性、功耗和温度。

在Keyshot中12900K默认基本和5900X持平,相比5950X还是有差距。12700K/12600K相比Zen 3竞品也优势明显。

而12700K相比11700K性能也提升了40%,12600K更是在Keyshot中的实际性能也超过了11900K,看来i5强i9,不仅仅是在测试软件中,而在真实的生产力环境也是如此,前面说的i5灭i9是一点也不虚。

再来看看功耗,12900K 4.8GHz比11900K 4.7GHz功耗和温度都稍高,但你需要记住,这是在性能提升2/3的情况下实现的。温度方面也仅74度,还是很轻松惬意的。当然超频到5.1GHz,就需要1.37v电压,功耗就上升到230W水平,温度也到了82度,但也还压得住。很大程度要得益于我们使用的Thermaltake 钢影 TOUGHLIQUID Ultra 360,刚开始测试的时候,我使用个酷冷的便宜的 B360,默认还好,超频后就分分钟99,就开始降频了。这说明都是360的,但一般的360和高规格的360还是有很大的差别。

12700K默认仅为160W,温度仅为64度,12600K则更低,才107W 61度,可以说十分舒服,这种功耗,好点的单塔风冷就可以搞定了,intel 7工艺看来的确强大。

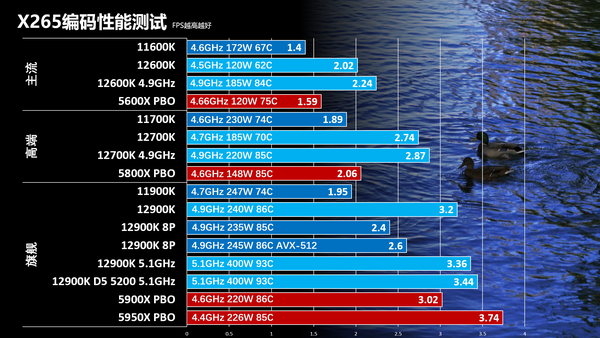

X265编码是重AVX的测试项目,这个测试基本是CPU最高负载的测试,同时我们使用X265考核处理器的极端条件的功耗和温度。 编码使用的视频源文件是ducks_take_off_2160p50.y4m,(下载地址 https://media.xiph.org/video/derf/y4m/ducks_take_off_2160p50.y4m) 使用 slow 预设,以 28 恒定速率因子来压缩,码块树 CTU 数量为 64 个。对于RKL我们分别使用了AVX2和AVX512两种指令集进行测试。使用的命令行如下:

x265.exe ducks_take_off_2160p50.y4m –preset slow –crf 28 -o duck.mp4 –ctu 64 –profile main10 x265.exe ducks_take_off_2160p50.y4m –preset slow –crf 28 -o duck.mp4 –ctu 64 –asm avx512 –profile main10

虽然12900K还是没能够超过5950X,但ADL在X265的测试性能比keyshot稍好,领先优势继续扩大。

同时X265主要是跑的AVX,处理器的功耗和温度也更高,也明显高于AIDA64的FPU,相比前面的keyshot基本要高20W,温度也要高5度,超频的话对于处理器的稳定性要求也更高,12700K/12600K稳定频率基本要比R20和keyshot低一个倍频。

12900K超频 5.1GHz,电压设置1.38V会掉压到1.3V,功耗基本在390W以上,瞬时会达到400W,93度,但12900K依然可以稳定的跑完测试。这个测试可以通过,基本就可以说超频很稳定了。

在屏蔽E-core之后,我们还对比了8核心P-core AVX2和AVX512的性能,2.6比2.4提升了8.3%,但这个提升幅度还是不能弥补少掉E-core的性能损失,对于内容创作者而言,屏蔽E-core开启AVX-512是得不偿失的。

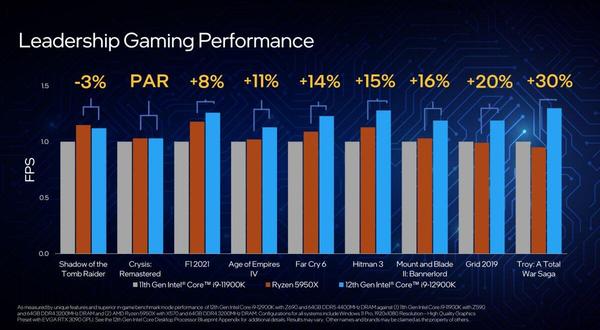

游戏FPS是由GPU FPS和CPU FPS的下限决定: 游戏画面越好,或者游戏画质设置和分辨率越高,那性能瓶颈就越倾向GPU,特别是玩家显卡不是太好的情况下; CPU瓶颈主要出现在电竞游戏,比如CSGO、英雄联盟、PUBG之类,并且画质设定比较低,而且显卡也足够好的情况,而且基本FPS有个144以上才比较明显。 我们测试的游戏既包含CSGO、PUBG这样低GPU要求的电竞游戏,同样也包含古墓丽影暗影、赛博朋克2077这样的3A,还有全面战争特洛伊这样的全屏数千人大战的策略游戏。

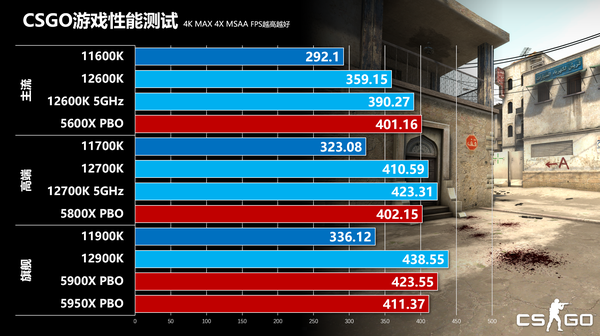

CSGO是采用的十几年前的Source引擎,还是采用的DX9 API,其对于显卡要求不高,但对于处理器性能极其敏感。有可能有人认为200FPS和300FPS并没什么差别,反正都比显示器的刷新率高,但CSER却对FPS有种几乎偏执的追求,依然认为越高越好。我们使用控制台的timedemo命令行进行测试,测试场景为Dust 2。由于CSGO的GPU需求和负载很低,完全不构成瓶颈,1080P到4K的性能差别几乎可以忽略,我们仅仅列出4K MAX 4X MSAA的性能。

CSGO和英雄联盟是同Zen 3差距最大的测试项目,而ADL基本赶了回来,除了频率过低 L3相对较小的12600K,默认的12700K和12900K都领先于开启PBO同级别的Zen 3,12600K在超频后相比5600X PBO也相差无几。

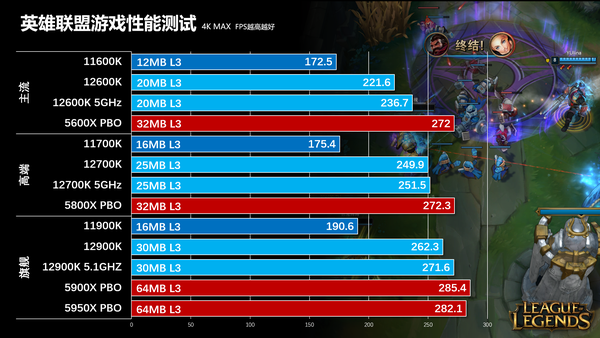

英雄联盟我们使用召唤师峡谷地图无限火力的8-10分钟回放进行Benchmark。由于英雄联盟的瓶颈完全在CPU,我们仅使用4K MAX的设置进行测试。

之前RKL相比PBO的Zen 3基本有100FPS的差距,ADL虽然没能够完全赶上Zen 3,但将差距缩小到20以内。再仔细分析,英雄联盟的性能顺序完全和L3容量一致,甚至性能几乎和L3容量是线性的,只是和频率弱关联,和核心数量关系不大。32MB的5600X都可以压到30MB的12900K。L3敏感性的游戏本质是延迟敏感性,常用的数据都丢L3,随用随取自然就快了。

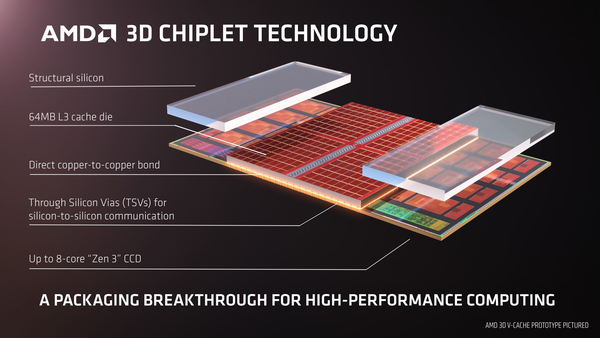

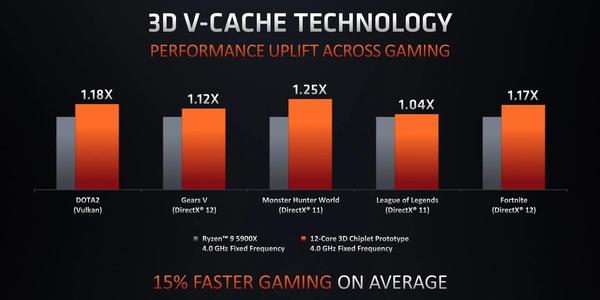

两芯片 64MB L3的5900X和5950X由于L3需要一致性,实际性能并没完全线性增加/但如果AMD后续推出3D V-CACHE的warhol这个优势可能继续扩大。虽然3D V-Cache的初衷是提升Epyc的单个核心平均L3容量,而游戏性能提升基本就是意外之喜。

不过AMD自家5900X和3D V-CACHE定频4GHz游戏性能对比,英雄联盟反而提升幅度最小,看来32MB就基本够用了。并且仅仅定频4GHz测试,定频4GHz不同立场的人有不同理解,AFAN认为游戏性能提升15%,而ifan认为V-CACHE会对频率有负面影响,呵呵。

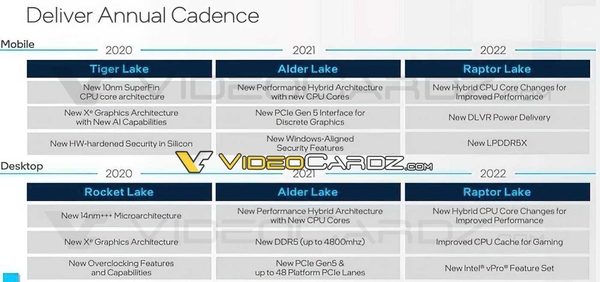

从泄露的资料看,intel 下一代Raptor Lake的一个重要改进就是“改进CPU缓存提升游戏性能”,就说intel 12代也很可能加大L3容量来提升游戏性能。

对于CSGO这样的FPS,如果你有ROG 360Hz的电竞显示器,那RKL到ADL的性能提升还有意义,但作为一个MOBA,玩家眼里的270FPS和380FPS真的有差别么?这样的FPS基本就是溢出的。

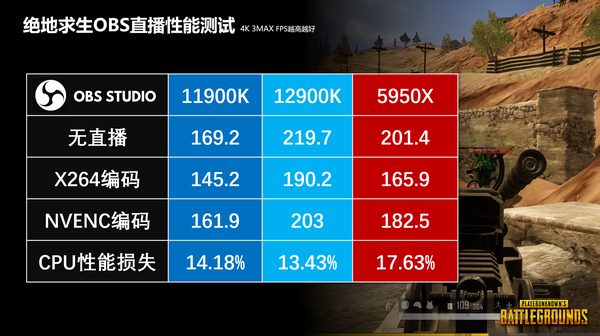

绝地求生最近更新提供了对DX12的支持,但实际DX12的性能和稳定性都不如DX11,我们依然使用DX11路径,画面我们设置成4K分辨率,纹理、视野距离和抗锯齿最高,其他最低,这样的设置能够在画质和性能之间能够较好的平衡,同时画面也较为干净方便索敌。测试我们使用沙漠图游戏回放,使用CapFrameX记录游戏中段城区战斗的120秒的平均FPS。由于在这样设置下,瓶颈完全在CPU,GPU使用率仅在50%,我们仅进行4K分辨率进行测试。

PUBG ADL相比Zen 3 PBO有10FPS的性能优势,相比RKL有30FPS以上的性能优势,12700K/12900K超频有十分少许提升,12600K由于基频比较低,提升较为明显。

其实不少玩家担心ADL的大小核心调度问题,我们使用CapFrameX查看CPU的具体占用率,在一般游戏的情况下,游戏负载完全集中在P-core,而E-core基本没有占用,这就证明游戏使用的完全在P-Core。我们使用OBS CPU X264编码进行视频捕捉,这个编码进程就在E-core核心。

我们使用OBS Studio进行推流,设置的20Mbps码流,High Profile,分别对比无直播、X264 CPU编码和RTX 3090 GPU NVENC编码的游戏性能。12900K使用CPU X264编码的性能损失比例最小,绝对性能也更高,领先5950X差不多25FPS。虽然在绝地求生中GPUNVENC编码的性能更好,但这只是在绝地求生这样低GPU占用的游戏会这样,如果是直播高GPU需求的3A游戏,就没多的空余资源给OBS GPU编码,那X264 CPU编码性能会更好,而且画质更好。

上面性能测试还是在后台完全干净的情况下进行,但真正的玩家,比如我后台要看Rivatunner监控状态,还有QQ、几十个标签的Chrome,NVIDIA GFE等一堆后台程序,也许还有玩家会开音乐播放器或者Discord这样的语音通讯软件,这些进程都会占用CPU影响性能。现在P-core和E-core的设计不仅没有让核心调度出现混乱,降低游戏性能,反而可以让E-core处理这些后台任务,P-core能够专注处理高优先级的游戏任务。在这样的情况下ADL的游戏性能优势会更为明显。

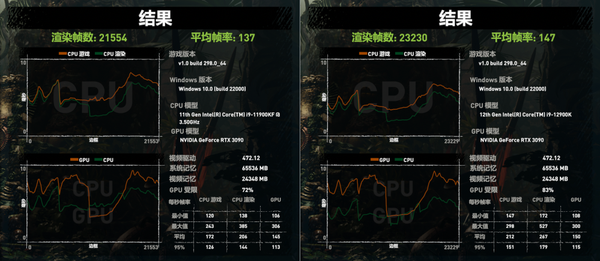

古墓丽影暗影(449版本)我们使用的游戏预设的最高画质(不是MAX),开启光线追踪阴影到最高,1080P 时间抗锯齿和2160P DLSS的设置进行测试,古墓丽影暗影测试除了有FPS以外还有具体的CPU性能分析。

古墓丽影暗影的Benchmark有三个场景,绝大部分时间都是CPU FPS>GPU FPS,是典型的GPU瓶颈,但在第三个场景的前段,在1080P分辨率下,GPU负载比较轻,GPU frametime<CPU frametime,就说CPU部分存在瓶颈。

我们对比11900K和12900K古墓丽影暗影的1080p性能,主要看下面的GPU和CPU的帧生成时间曲线(帧生成时间=1000/FPS,这个数值越低越好),在第三个测试场景前半段GPU负载较轻,GPU FPS高,帧生成时间低。这个时候11900K CPU帧生成时间明显高于GPU帧生成时间,就拖累了游戏FPS,而12900K仅有极少一段CPU帧生成时间高于GPU帧生成时间,CPU作为瓶颈的时间更短。整体FPS也是137 VS 147,高了10FPS。

在1080P分辨率ADL的CPU FPS相比Zen 3和RKL有明显优势,甚至12900K在超频和使用DDR5后,CPU FPS依然有明显的提升。但这样的CPU性能优势却没能很好的传递到游戏实际性能上来,ADL默认还是要略慢于Zen 3,超频以后才勉强赶平。而到了4K分辨率,虽然CPU FPS还是有明显差距,但瓶颈就完全在GPU了,即使是开启DLSS,FPS基本都是82一般齐。

虽然ADL的CPU FPS优势明显,但古墓的实际FPS ADL依然慢于Zen 3,这也是intel官方宣传ADL唯一落败的游戏。

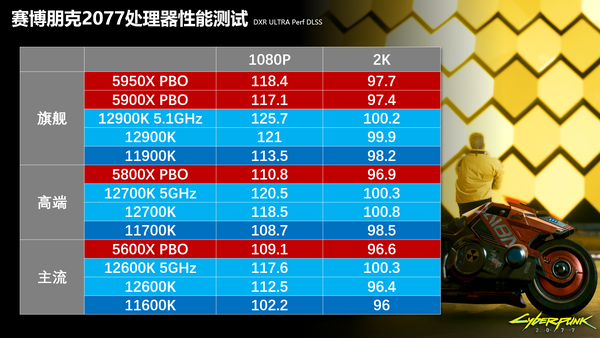

赛博朋克2077游戏本身并没有自带benchmark,我们就选择最开始营救任务之后,和杰克一起开车回家一段,经过安检到家100秒时间进行测试,这段场景完全可控,可以做到精确重复,同时经过场景较大,雨夜负载比较高,也够赛博朋克。我们选择超高光线追踪画质,性能模式DLSS,分别测试1080P和1440P分辨率下的性能。(2160P RTX 3090跑不动没有测试意义)

上次RKL测试时候,Zen 3的性能表现有明显问题,再经过更新修复后,Zen 3在2077的性能大幅提升。ADL在2077测试中E-Core也会被充分利用,看来2077对于多核心支持十分的好。ADL在1080p分辨率大概有10FPS的优势,到2K分辨率这个优势就缩小到2-3FPS,2077这样的3A 即使CPU需求再高,在高分辨率高画质的情况下主要瓶颈还是在GPU,并且这还是在使用RTX 3090的情况下。

CA推出的全战三国由于中国题材在国内大获成功,而其续作全战特洛伊又将战场带回到古欧洲的经典时代,讲述特洛伊木马屠城的故事。游戏需要表现千人同屏甚至万人同屏的巨大战争场面,对于CPU性能有极高的负载。我们使用超高设置,使用游戏自带Benchmark测试1080P,2K和4K分辨率下游戏的性能。

虽然特洛伊对多核心支持很好了,可以充分利用16个核心,但其实性能主要还是取决于单线程性能。ADL在1080p分辨率还是有一定优势,但随着分辨率的提高,瓶颈还是转向GPU,2K差距就很小,4K就众生平等了。5900X和5950X由于是全核心占用,PBO的频率低于其他低占用率的游戏,因此性能收到了影响。

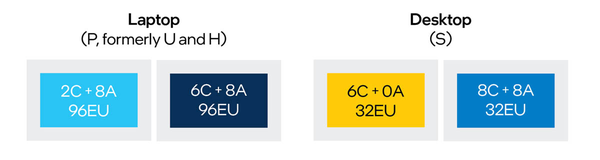

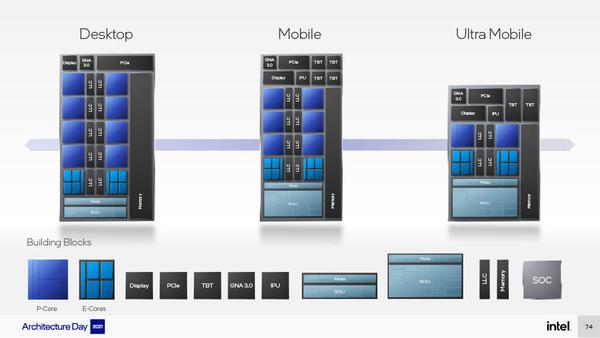

桌面版或者说 Alder Lake-S 搭配的 GPU 依然是 Rocket Lake 里的 Xe-LP,拥有 32 个 EU。每个 EU 是一个 FP/INT SIMD8(相当于 NVIDIA 的 CUDA sub-core)的运算单元,每个周期可以执行 8 个 FP32 FMA 指令或者说 16 个浮点操作,合计就是每个周期可以跑 512 个 FP32 浮点操作。

ADL在核心显卡规模上的设置和RKL/TGL一样,移动平台有96EU,而桌面仅有32EU,架构上依然是Xe。intel对于核心显卡的定位很清楚,移动平台较多情况没有独立显卡,因此更需要性能,而桌面的核显仅仅是亮机,一般用户就需要上网办公视频而已,需要性能的自然是独显,核心显卡规模再大也不够用,因此仅提供了32 EU的规格。

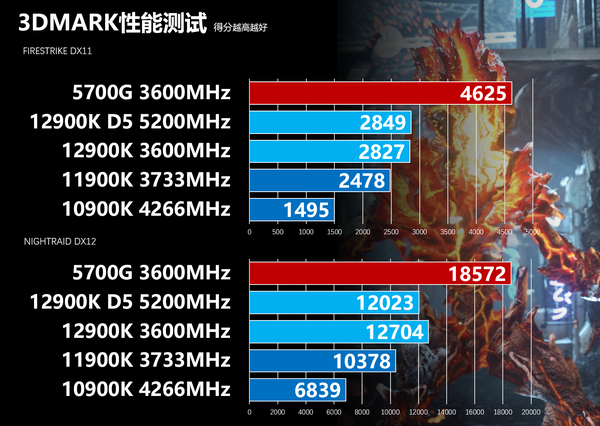

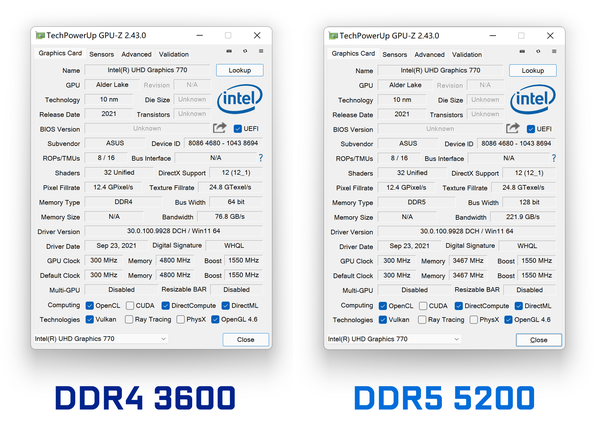

不过ADL平台支持DDR5,一般就意味着显示带宽更大,我们使用3Dmark Firestrike和Night Raid简单测试了UHD770的DX11和DX12性能。

但实际结果让人大跌眼镜,Firestrike提升幅度很小,Night Raid甚至开启了倒车,这是为什么呢?

我们运行GPU-Z看UHD 770的规格,发现DDR4 3600的显存频率为4800,而DDR5 5200仅为3487。DDR4内存控制器是同步模式,显存频率是内存频率的4/3倍,而DDR5是GEAR2的异步模式,内存控制器频率只有内存频率的一半(GPU-Z显示的显存频率也砍半),这样就影响了DDR5实际带宽效能。

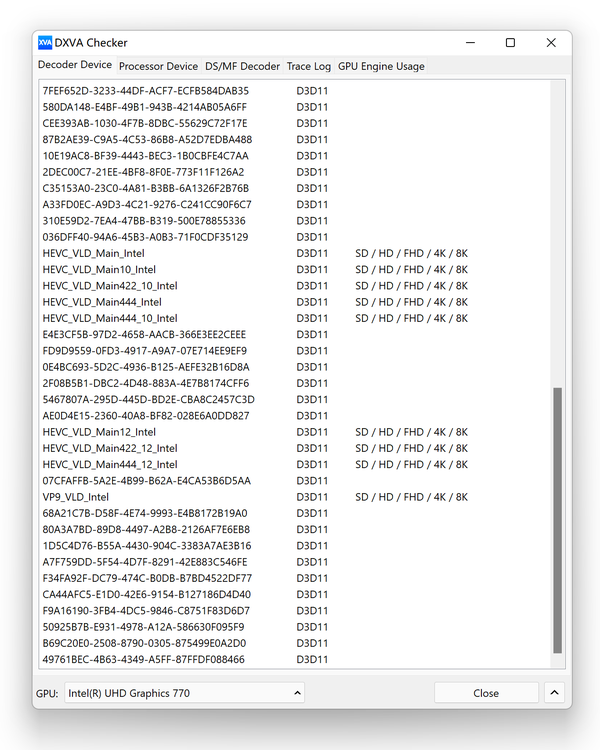

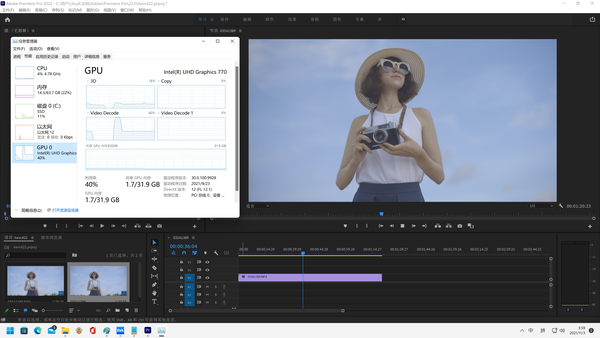

视频方面我使用DXVA Checker检查了UHD 770的解码支持特性,基本和750一样,支持HEVC 422 4K和8K解码。

在最新版的Adobe Premiere Pro 2022里也也能硬解佳能R5拍摄的4K HEVC 422视频。(11代的UHD750也可以),目前手头没有8K HEVC 422,暂时没有测试。

这个支持是用 OpenCL 接口调用 Intel 的视频解码器实现的,只要你使用上包含 Xe GPU 的 Intel CPU(台式酷睿十一代以上、笔记本酷睿十代以上)来跑,都能获得丝滑般的时间线流畅拖动效果,对于 PC 视频编辑用户来说,这意味着不用再羡慕苹果 M1 电脑了。

不过比较遗憾的是,这个特性目前尚未有 DXVA 接口解码器软件提供,这类视频目前在播放器里依然无法实现硬件解码回放。当然,也许某天例如明天,LAV filter 就把 Intel 的 HEVC 4:2:2 10-bit 调出来了。

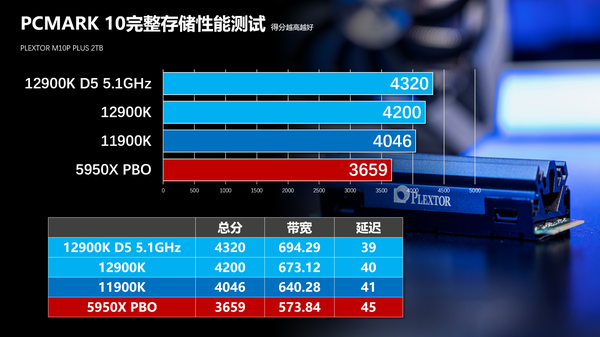

12代对于对于磁盘性能也有明显提升,这样的提升是两方面的,首先是处理器更加的性能可以提高小文件的访问性能,其次是ADL+Z690平台来带连接性能的提升。我们使用PCMark 10的完整磁盘测试浦科特M10P Plus 2TB的磁盘性能。PCMark10 采集了多个应用的真实存储轨迹,包括 Windows 10 启动引导、Adobe 创作应用、微软Office、游戏、光盘镜像 ISO 文件复制、图片文件复制等,可以更为正式的反应系统在真实应用环境的磁盘性能。

之前RKL Z590平台磁盘性能相比Zen 3+X570就有明显优势,ADL+Z690的性能相比RKL继续提升了4%,相比Zen 3领先了差不多15%。ADL+Z690平台带宽更大,延迟更低,如果超频,运行时候CPU大概都在5.3-5.5GHz,性能还可以继续提高。

结论部分我以回答开头提出的问题方式来做总结:

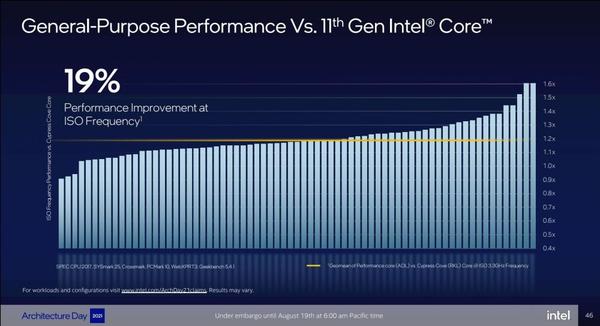

问:12代处理器的IPC效能如何,比Zen 3快多少?

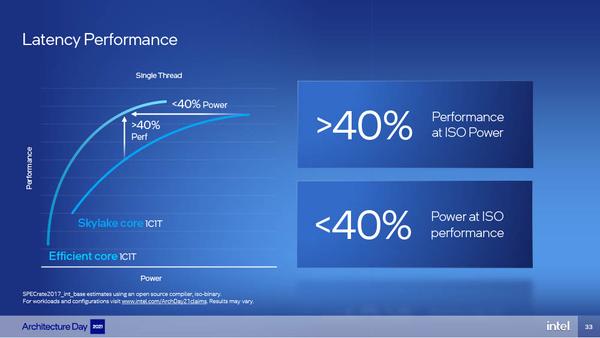

答:intel给的官方数据是:ADL在3.3GHz同频相比RKL快了19%,这是测试SPEC CPU 2007/SYSMARK/PCMARK 10等项目得出的测试结果,我们测试的SPEC CPU 2017结果性能优势还更大。

12代P-Core在同核心数同频的情况下,GDC浮点相比11代RKL性能提升了21%,相比Zen 3和Skylake更是快了28%。 而P-Core的整数性能相比RKL提升了14.5%,但相比Zen 3领先幅度仅为5%。

再来说说E-Core,虽然E-Core GMT的同频浮点效能还不如Zen 2和Skylake,但整数性能还是很不错,基本领先Zen 3和Skylake 5%。需要注意的是4个E-Core的Die Size才比一个P-Core大一点,因此可以说E-Core是小投入大产出。

DDR5由于提供了更大的带宽,在浮点性能上有9%的性能提升收益。

我再来说说怎么理解浮点性能和整数性能的意义:我们使用intel Vtune对真实应用的浮点应用比例进行分析,日常大部分应用都是以整数为主,只有科学计算才是重浮点,3D渲染浮点占比大概也就25%,一般Office日常办公浮点应用基本趋近于0,而游戏和高清回放一般也在10%以下的水平。

我们使用intel Vtune Profiler测试Cinebench R20,浮点占比大概为26%,并且这已经算高的,赛博朋克2077这样CPU利用很充分的游戏,浮点占比也仅为2%,而且还是单进度浮点。因此对于一般用户,整数性能还是更为重要。这就是说在同频效能,ADL P-Core相比Zen 3也领先不了太多,而E-core实际效能表现要比Zen 2和Skylake更好。

再回头看在发布前,泄露的12900K CPU-Z单线程得分为825,很多人就凭这个认为12900K相比5950X快20%,单纯这样比较科学么?

CPU-Z的说明是使用SSE/SSE2进行二维噪音函数计算,也是重浮点运算,因此CPU-Z得分同真实应用也是严重脱节的。

当然上面只是说同频的情况,实际ADL在频率上还是有一定优势,全核心高负载Zen 3一般在4.5GHz左右,而12900K则有4.9GHz,在轻负载时候Zen 3大概为4.7-4.9GHz,而ADL则在5GHz以上,在相同大核心数量的情况下,ADL还是有更好的性能。

更强的单核心核心性能可以带来更好的日常体验,但这部分好出来的体验虽然不能说是溢出,但也是比较难得感知出来的。

问:12代实际的生产力性能如何?

答:继续引用上一个问题的结论,ADL相比Zen 3有更高的IPC,更高的频率,在核心数相同的情况下,也有更好的生产力性能。

12700K/12600K P-core性能就可以领先5800X/5600X,再加上4个E-core让ADL优势明显;

而12900K 8P-core+8 E-core虽然可以轻松搞定12核心的5900X,但相比16个大核的5950X还是存在差距。

不过对于从事生产力工作的人,对AMD存在一些不信任的偏见,比如相同的问题,使用intel平台用户会首先考虑是软件或者系统问题,而AMD用户则会更多去怀疑是平台兼容性问题,这样的偏见甚至有点根深蒂固,一些负责企业采购的CIO为了不背锅,都选择intel也是很自然的。

从我个人观点看,即使是目前12代首发的状态,依然比已经发售一年的Zen 3成熟度要高,使用起来还是更为省心。

问:12代游戏性能如何?

答:游戏方面:我再重复一次前面说的的要点:游戏性能是由GPU FPS和CPU FPS的下限决定,大多数3A游戏瓶颈基本都在GPU,而画质较差的电竞游戏瓶颈才在于CPU。

判断自己平台瓶颈是不是在CPU有个十分简单的办法,这个方法并不是看你CPU用满没,而是反过来,用Rivatunner或者游戏加加这种OSD工具看游戏的GPU占用率,如果GPU占用率比较低,长期不到80%,甚至更低,那就是你CPU性能上存在瓶颈。

如果你和我一样喜欢全特效玩3A,那ADL带来的提升大概只有个位数百分比,系统瓶颈肯定还是在GPU,即使你使用的是RTX 3090。但如果你是使用的165Hz电竞显示器,主要玩CSGO、LOL或者PUBG这种低GPU需求的电竞游戏,ADL性能提升才会有更为明显的收益。

问:i5干i9了么?

在Cinebench R20/KEYSHOT/X265这些多线程生产力测试,在英雄联盟/CSGO/绝地求生/古墓阴影/特洛伊这些游戏测试中,12600K都以明确的优势干掉了11900K,仅仅是在赛博朋克2077中基本打平。毫无疑问的,i5 12600K很干脆彻底的干趴了i9 11900K。

问:大小核心是坑不?调度有没问题,会不会游戏跑到小核性能不升反降?

答:ADL的核心调度策略十分粗暴简单,简单到很难出错,对于绝地求生,英雄联盟这样核心使用小于8个的游戏,游戏仅会使用8个P-core,并且不会使用超线程。而E-core则被用于后台任务,比如聊天工具或者是直播软件,可以让P-core专注于处理游戏任务,进一步提升游戏性能。

问:12代超频性能怎么样?

答:不说赛扬300A或者E6300这样的上古神器,单纯说绝对频率,ADL是很好的超频CPU,虽然这个相对幅度并不太大,但5.5GHz的单核和5.1GHz的全核还是很诱人的,uncore频率也很有玩头,无论是你是个超频以后长期稳定使用者,还是追求高分的玩家,ADL的超频都还是可以让人满意。

问:12代温度和功耗怎么样?

答:虽然我前面放出了全核心5.1GHz跑AVX 400W的截图,但你不要被吓住,默认情况下12900K功耗比11900K仅仅是稍高,i7和i5 K实际功耗和温度都还更低。而且你需要记住,这是在GDC核心规模大幅度扩大,增加额外的GMT小核心,性能实现60%以上提升的情况下实现的。并且ADL并没有Zen 3那样的积热问题,只要你散热够强,够强热量还是散的出来。12600K用120水冷和好点的单塔,12700K用240水冷和双塔就可以很好的压制,12900K 360水冷就可以,当然,如果要超频满载还是需要比较高性能的360,就如我们本次评测使用的Thermaltake 钢影 TOUGHLIQUID Ultra 360。

intel 7这个10nm工艺相比Zen 3使用的台积电7nm,可以实现同级别的晶体管密度,更好的晶体管性能可以达到更高的频率,但在高频的功耗还是略差于Zen 3,但这个不是工艺水平问题,而是策略问题,高频需要更高的电压电流,并且提升一点需要付出不成比的代价,intel 7在和Zen 3相近的频率(比如4.5GHz左右)也有十分好的功耗和温度表现。

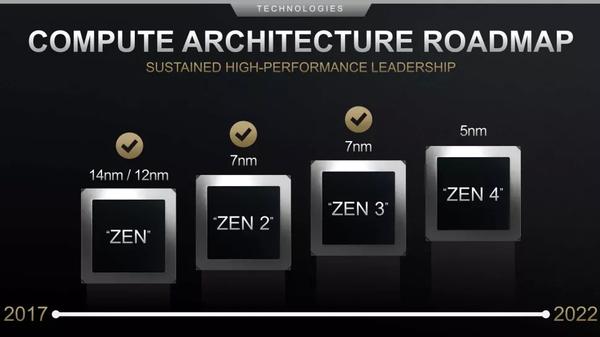

现在ADL的intel 7在工艺上勉强赶上了Zen 3的TSMC 7nm,但明年的Raptor Lake也继续沿用现在的工艺,不过届时的Zen 4则会升级到5nm,AMD将会在工艺上再次领先intel。

问:12代处理器值得买不?

答:这个问题主要取决于你现在用的什么,有什么需求。生产力或者游戏方面的性能可以看看上面的部分。

一般而言,对于还在使用Skylake或者Zen 1/2的用户,我们还是很推荐升级ADL的,这样升级提升幅度会让人感觉感动,我自己其实也是这种情况。

如果你是RKL用户,这样的提升幅度也是值得的,就如我标题说的,i5干i9,无论是渲染、视频编码还是实际游戏,12600K都可以干掉11900K,这对买了半年的11900K用户实在是有点难以接受,但这就是事实。

如果你现在已经使用的是Zen 3,那你其实可以继续用下去,ADL相比Zen 3虽然有提升,但并不是可以明确感知的质变提升。

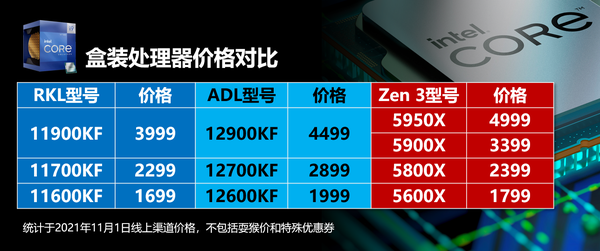

当然不说价格就说买什么就是耍流氓。我这里列出的是11月1日线上渠道可以买到的盒装价格,不包括很难抢的耍猴价和特殊优惠券,这个价格比MSRP和京东自营低,对于一般消费者更有意义。intel处理器带核显的K比不带核显KF要稍贵,我这里只列出KF的价格,反正买这种U的基本没人用核显,Zen 3也没有。

12600K相比11600K贵了300,但你要知道12600K这个i5小弟是可以干掉上代大哥11900K的,无论是单线程性能,还是多线程性能,还有游戏性能,所以贵这一点就没什么好埋怨的。

12700K相比5800X虽然更贵,考虑理论性能提升幅度,价格也还可以接受。

12900K目前4500的价格在5900X和5950X之间,即使单纯考虑多线程性能这个价格也还算合理,虽然这个价格并不如2个小弟那样能打。但常理,一分货一分钱,两分货一毛钱,高端产品有更高的溢价也是正常的,追求最强的人往往3并不会太在意性价比。

需要注意的是,我们是在拿12代的首发价格在同11代和Zen 3生命周期中后段的双11促销价进行对比,相比intel ARK上的MSRP,首发还是有一定溢价,相信后续价格还会继续下调,那相比RKL和Zen 3的性价比就会突显出来。

我们上面列出的是盒装价格比较,如果是散片12代还是可以再便宜200-300,当然Zen 3的散片价格优势更大,同时总代还提供三年质保,

虽然目前intel只是推出高定位的K系列处理器,但从明年开始从从Pentium到i5 i7 i9 non-K也都会过渡到Golden Cove架构,如果不是十分迫切的刚需,我们都建议明年再更新平台。ADL的IP是十分灵活的,可以将不同模块组合成不同规模的处理器,这就是Zen 3所不具备的。

Gracemont的更新意义也十分重大,除开没什么存在感的Lakefield中的Tremont,其实intel最近更新的小核心基本还是2016年的Apollo Lake,这个意性能其实不能满足基本的日常应用需要,比如多开比较复杂的网页,或者4K视频回放都搞不定。而现在Gracemont可以用十分低的成本实现堪用的性能,仅需要比一个大核心稍大的面积,就可以提供4核心Skylake级别的性能,千元出头的整机可以满足SOHO需求,甚至瘦客户端和上网本的概念产品再来一次复辟也不是不可能的事情。

问:DDR5和DDR4有什么区别,延迟大不,怎么选择?

答:目前我就测试了DDR5 4800 OC5200,相比DDR4 3600在大多测试差别不大。 DDR5内存延迟高不高?目前是高的,但这个高并不是由于DDR5 CL高导致,而是由于内存控制器分频导致。DDR5 5200的内存控制器频率仅为1300,延迟自然比MC 1800的DDR4 3600高。其实DDR5和DDR4在同MC频率的情况下,内存延迟相差并不大。

ADL的MC可以到2000,就说DDR4同步4000毕业,DDR5异步1:2 8000毕业,DDR5到6400或者7200这样的高频,相比现在高频DDR4的延迟就会相差无几。

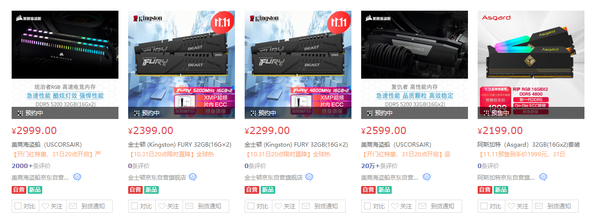

目前DDR5 16GBx2 4800/5200套条基本要2200-3000。并且目前花钱买的到的都是美光颗粒,基本就5200的频率水平,要上6400需要海力士或者三星颗粒。

而现在同容量DDR4毕业规格的皇家戟4000C18也就DDR5价格一半出头,目前两者性能相差并没太多。

所以现在是个纠结的事情,现在买即将淘汰的DDR4自然心有不甘,而买DDR5现在也不成熟,并且溢价高:而现在DDR5 4800/5200就相当于之前的 DDR4 2400/2600,并且我从多家内存厂商了解现在D5颗粒供应有很大问题,既然供应不足,那就是供不应求,溢价高也很正常。

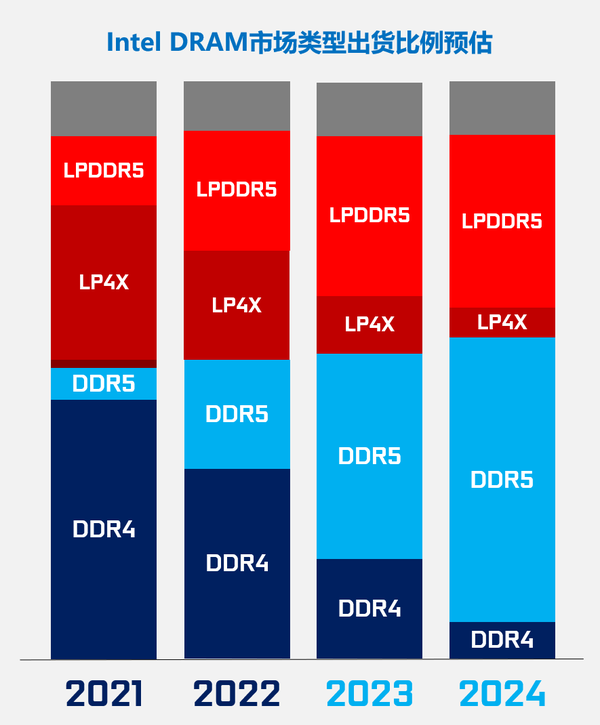

我整理了intel内部2020年对于DRAM市场种类占比的预估,在今年DDR5在桌面平台的占有率就将接近10%,仅仅是在Q4发售的高端超频Z690平台的出货整体占比都不可能到10%,就更不用说DDR5占比了,明显是高估了。但这个预估整体迭代的大趋势我还是认同的,在2023年DDR5的出货量就会超过DDR4,到2024年就会占到绝大部分。你可能认为这个速度过于乐观,但回想之前2015年左右DDR3到DDR4的过渡也差不多是这个节奏,2017年7700K那代 DDR4就有很高比重,2018年时候就差不多是统治地位了。

DDR5的发展也会很迅猛,无论是规格提升还是价格下降都会快于你的想象,这个是以往的历史经验多次证明的。我自己会稍微忍耐一下,等到DDR5 6400上市,供应稳定,D5比D4溢价不太高的时候再购入。至于需要等多久,我觉得并不会遥远,从内存模组厂消息,三星和海力士颗粒也开始批量进场,在春节前6400也许就可以卖到合理价位。

问:12代平台主板如何选择?

我们考虑购买价值,不能仅仅在CPU,还需要看主板/内存这样的整体平台持有成本。

之前2000元以下的Z590供电电流被限制在255A,其实跑11900K超频或者跑ABT就不太够。除了12900K全核心超频功耗可以达到400W级别,12600K/12700K功耗都是明显下降的,这就意味着对于主板供电的需求就可以有所降低。

但另外一方面由于Z690芯片组的规格大幅提升,更多DMI带宽就可以提供更好的扩展性,使得Z690主板规格和档次相比同系列的Z590或者X570高了至少一个级别,以M.2为例,ATX大板基本都是3个起步,4个主流,5个才算是高阶。本次Z690的虽然官方报价比较高,但实际渠道特别是购买板U套餐价格还是不错,相比Z590首发基本持平,甚至还稍低,可以说是加价不加量。

但在主板产品线布局上,AMD B550虽然在扩展性上比较差,但如超频、PCIe 4.0这样该有的功能也基本都有,再加上Zen 3较低的功耗并不需要太堆供电,几百块钱的TUF B550M PLUS就可以搞定5900X PBO,这样的规格就刚好能够满足大部分人的需求,B550整体的平台成本相比Z690还是有一定优势。当然,你本来就准备追求扩展性和颜值,准备花1500左右甚至更多,那AMD平台价格优势就不那么明显,ADL+Z690可以在同档次可以提供高的规格和更好的性能。

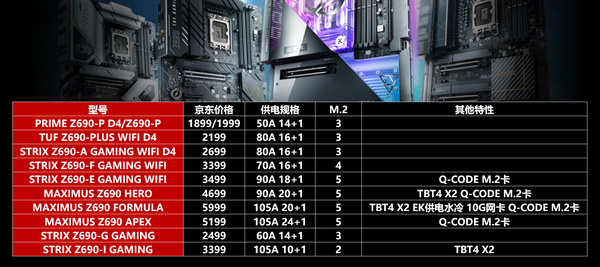

我在这里罗列的华硕Z690型号的核心规格和价格,并进行简要分析并进行推荐。这个价格是京东自营价格,如果买板U套装或者其他渠道购买,价格应该会更低。D4/D5和版型从型号上就可以区分,型号带D4的就是D4,不带的就是D5,AURA这种功能现在就是标配,我就不单独列出。

12600K/12700K默认用户买个Z690-P就够用,小超也够;

TUF和STRIX Z690-A其实在供电和扩展性规格相差不太大,搞定12900K小超也没什么问题。STRIX Z690-A GAMING WIFI D4是唯一一个D4的ROG型号,如果你想要个便宜点的ROG,就吹雪姬了;

STRIX Z690-F和-E这次差价很小,但Z690-E供电要高一个规格,多Q-code Debug灯,并且多个HYPER M.2扩展卡,因此我们更为推荐买E;

如果想和我一样,12900K长时间稳定用5.1GHz,单核心5.5GHz,并且上一堆M.2和U.2,还有雷电设备,以后还要上更高频率的DDR5,那还是推荐选择本次测试平台的HERO;

FORMULA这次HERO方案有了差别,供电单相规格更高,网卡也是10G,这次FORMULA在规格上和HERO有了明显区隔。再加白色装甲+EKWB供电水冷,主要目标用户依然是分体式水冷用户;

APEX是完全为超频而生的主板,甚至在扩展性上做了一点妥协,如果你准备好了压缩机和LN2大炮,并且对上3Dmark名人堂或者hwbot有兴趣,那APEX就是你的归宿;

至于STRIX Z690M-G和Z690-I GAMING就是MATX和ITX小机箱用户的选择;

EXTREME和更贵的水冷版就不是我这种穷人可以理解的范围,土豪的世界我是不明白的,但我还是大受震撼。

在明白自己的需求和产品的区隔特性后,你就应该知道怎么选择Z690了。

我个人对于产品有多个评价级别,比较高的是“我有钱一定买”,比如iPhone 13,佳能R3,索尼PS5之类。当然我这个话说过很多年,也没见我买什么,就经常被人吐槽说我根本不可能有钱。我对产品的最高评价,就是用自己的钱包投票,我应该会在双11期间用各种优惠券和红包把12900K+Z690 HERO请回家。

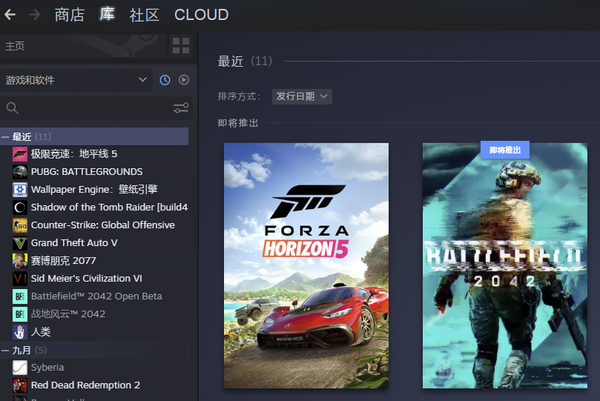

等我装好的时候,差不多就可以开始玩地平线5和战地2042了。升级不是目的,更好的游戏才是升级实现的价值。