然而4/3聪明一时糊涂一世。虽说4/3有奥林巴斯、松下两大厂商,但松下在可换镜头市场是到了GF1,也就是M43时代才崛起的,奥林巴斯才是决定4/3的兴衰的关键,它为4/3镜头选择了垂直入射与超大光圈的发展方向,试图与APS甚至全副一教高下。

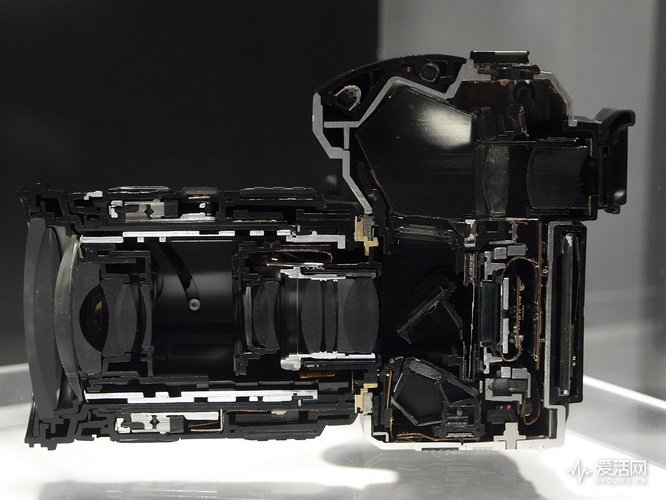

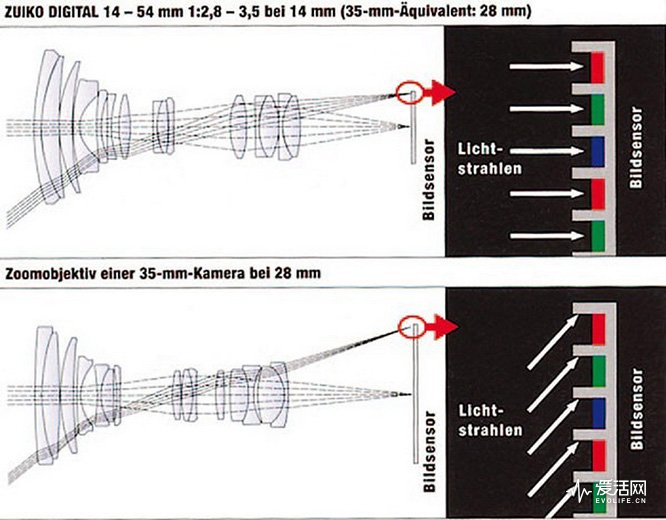

与胶片不一样,CCD/CMOS传感器表面反光率很高,光线透过镜头入射传感器边缘时入射角度很大,光线会被反射走,结果画面边缘大幅度劣化。垂直入射的目的就是了让射入传感器边缘的光线尽可能以垂直角度入射,减少光线损失,提高画质。但垂直入射是有代价的,必须把镜头像场做大,这就抵消小传感器带来的优势。

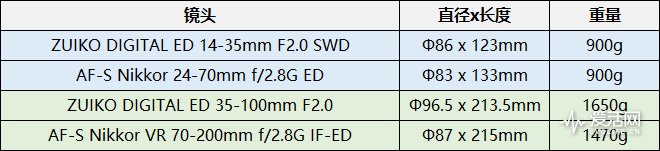

其次奥林巴斯追求超大光圈优势,ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD、ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm F2.0这种恒定F2.0光圈镜头当时别无分店。光圈本质是镜头进光速度,当光圈值达到一定数值后,再增大光圈难度是以指数提高的,而且缩小像场也不会明显降低难度。这好比飞机要实现2马赫高速,大型民航客机协和采用了4台带加力燃烧室的涡喷发动机奥林匹斯593型发动机,小型的战斗机米格-25采用2台拥有5级压气机和1级涡轮的加力式涡喷发动机R-15B-300以及合金钢机身,二者实现难度都很高。不过相比之下米格-25难度要低一些,1964年就首飞,协和要等到1969年。

垂直入射与超大光圈代价是沉重的,在相同视角、变焦倍数光圈大一档是,4/3镜头跟全副镜头重量、体积已没什么分别,当然价格也没什么分别了,然而画质没有达到同一水平。奥林巴斯这种做法好比拿一辆桑塔纳与五十铃比载货,就算桑塔纳速度比五十铃快一倍,可单次载货量太少,总运力还是输给五十铃,因此市场选择谁显而易见。

任何一个系统都追求均衡度,17.3×13.0mm大小传感器是一个性价比非常好的选择,远低于APS-C的成本实现了与APS-C差不多的画质,更可况尼康、佳能都视全副为数码相机最终发展方向,对APS-C投入很小,4/3是有可能抢占入门相机、中端相机大量份额的。

可奥林巴斯却为4/3系统选择了“全副镜头”路线,没发挥4/3轻便小巧的优势,而是与全副一教高下,以己之短博他人之长,岂有不亡之理。

要发表评论,您必须先登录。

08年上大学时学校的机器就是43的奥巴E1,真是神奇,想不到还把玩过此等系统

有理有据,让人信服。